10月17日,清华大学化工系张强课题组在《美国科学院院报》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)上发表文章《用于无枝晶生长金属锂保护的阴离子固定复合电解质》(An anion-immobilized composite electrolyte for dendrite-free lithium metal anodes),报道了研究组在柔性复合固态电解质领域取得的新进展。

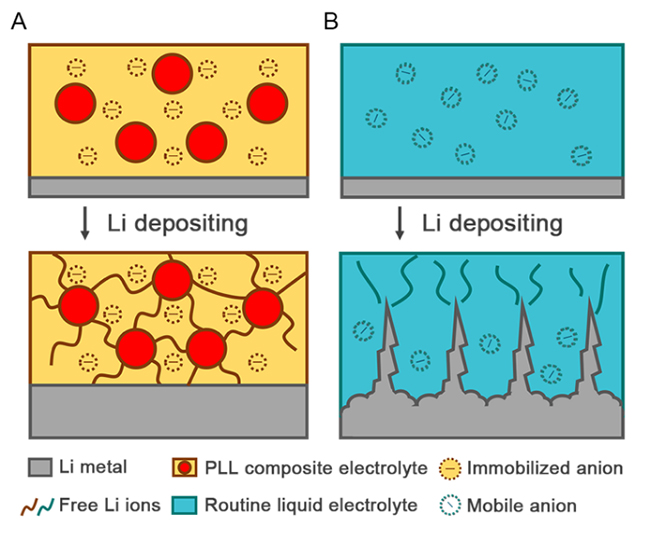

(A)在阴离子固定的柔性复合固态电解质中,锂离子均匀沉积;(B)在阴离子未被固定的常规电解质中,易生成枝晶。

近年来,随着智能手机等电子设备的广泛运用,和电动汽车等新型交通工具的迅猛发展,人们不仅对电池能量密度的需求不断增长,对电池安全性的要求也越来越高。

现阶段传统电池大多采用有机液态电解质,采用有机液态电解质的电池在高温下化学性质不稳定,可能造成电池短路。在冲击、过充等极端条件下易燃易爆,埋下安全隐患。因此,构筑电极、电解质均为固态材料的电池,是实现安全电池的终极目标。

金属锂电极具有很高的理论容量,然而在充放电过程中易产生不均匀沉积,生成枝晶,给电池带来容量损失。采用金属锂电极与固态电解质的固态电池,是下一代安全、高能电池的极佳选择。

为制造安全、高能的金属锂电池,化工系张强研究团队提出利用无机陶瓷材料与有机聚合物材料结合,构筑柔性复合固态电解质。利用阴离子固定的无机陶瓷材料(铝掺杂Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12, LLZTO)与有机聚合物材料(PEO-LiTFSI)构筑柔性复合固态电解质(PEO-LiTFSI-LLZTO, PLL)膜,抑制金属锂负极枝晶生长。复合电解质中的阴离子(TFSI-)被聚合物基体和陶瓷填料束缚,形成了均匀分布的空间电荷层,进而引导锂离子均匀分布,实现金属锂的无枝晶沉积。锂盐中阴离子与锂离子的解离有助于降低聚合物结晶度,构建了快速、稳定的锂离子传输通道。无机快离子导体的加入将拓宽聚合物电解质的电化学窗口,表现出很好的电解质-电极界面稳定性与电化学循环性能。该复合固态电解质膜在极高温度下提供屏障,阻隔正负极短路,提升电池循环效率与安全性。

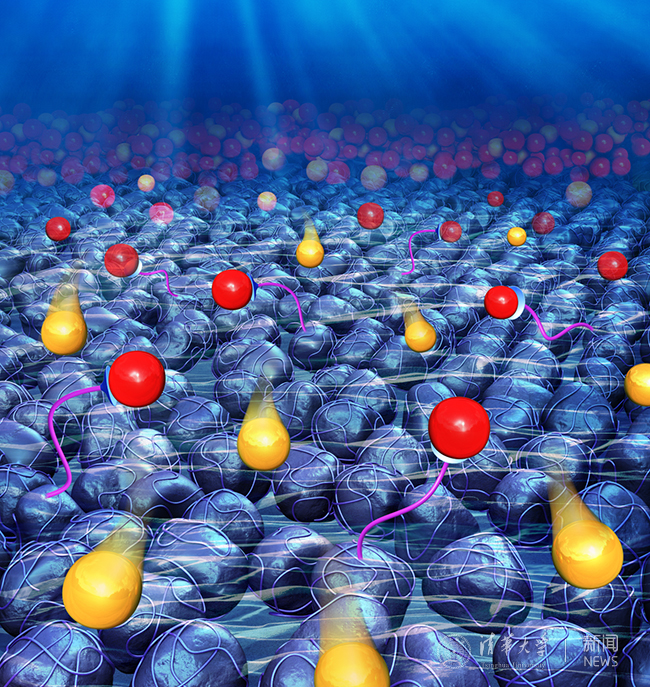

锂离子在阴离子固定的柔性复合固态电解质中均匀沉积,构筑高安全固态金属锂电池。

该项研究工作的通讯作者是清华大学化工系长聘副教授张强,并列第一作者为张强课题组的博士生赵辰孜、硕士生张学强、在站博士后程新兵,并列第二作者为清华大学博士生张睿、北京理工大学硕士生许睿、清华大学本科生陈鹏宇、清华大学博士生彭翃杰和北京理工大学交叉学院教授黄佳琦。该工作在北京市科委、科技部、自然科学基金委、清华大学自主科研等基金的资助下完成。

张强课题组致力于能源材料,尤其是金属锂、锂硫电池、电催化方面的研究。在金属锂电池领域内,通过先进手段研究固态电解质膜,通过引入纳米骨架、修饰表面固态电解质保护层等方法调控金属锂的沉积行为,实现金属锂电池的高效安全利用。这些相关研究工作发表在《微尺度》(Small 2014, 10, 4257);《美国化学学会·纳米》(ACS Nano 2015, 9, 6373);《先进材料》(Advanced Materials 2016, 28, 2155-2162; Advanced Materials 2016, 28, 2888-2895);《美国化学会会志》(Journal of the American Chemical Society 2017, 139, 8458);《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition 2017, 56, 7764);《能源存储材料》(Energy Storage Materials 2017, 6, 18-25);《化学》(Chem 2017, 2, 258–270)等知名期刊上。该研究团队同时在金属锂负极领域申请了一系列发明专利。近期,该研究团队在《化学综述》(Chem. Rev. )上进行了二次电池中安全金属锂负极评述(《化学综述》 2017, 117, 10403)。(摘自清华新闻网)

论文链接:

http://www.pnas.org/content/114/42/11069.abstract

010-62772847

010-62772847 kyyyb@tsinghua.edu.cn

kyyyb@tsinghua.edu.cn 版权所有 © 清华大学科研院

版权所有 © 清华大学科研院 总浏览人数:

总浏览人数:

010-62772847

010-62772847 kyyyb@tsinghua.edu.cn

kyyyb@tsinghua.edu.cn 版权所有 © 清华大学科研院

版权所有 © 清华大学科研院 总浏览人数:

总浏览人数: