10月12日,由清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)副教授林岩銮作为通讯作者和第一作者在《自然·通讯》(Nature Communications)发表论文揭示《全球气候模式美国中部干暖偏差原因及对未来预估的影响》(Causes of model dry and warm bias over central U.S. and impact on climate projections)。

林岩銮副教授讲解论文研究成果。

全球气候模式已经成为人们理解历史气候变化和预估未来气候变化的主要工具,但模式长期存在的系统偏差极大地影响了我们对未来气候预估的准确性。大部分模式夏季在美国中部大平原地区都有一个干暖偏差。例如,有些模式的暖偏差可达6摄氏度。对于这一现象,研究者们做了大量的工作,并提出各种不同的假设和猜想,但都无确切结论,从而无法判断模式干偏差与暖偏差两者之间的关系。通过同大量观测数据对比,林岩銮发现,在美国落基山脉触发形成并往东移的大型对流组织系统中通过一系列的陆面与大气相互作用,形成了一个包含降水-土壤-辐射等的正反馈过程,由于模式无法正确模拟这个过程最终导致出现暖偏差。同时,文章也首次定量分析了不同反馈过程对干暖偏差的影响,这一结果有利于新一代全球和区域气候模式的开发。

研究进一步揭示了模式现有暖偏差信号会随着全球变暖而被放大,这会导致对这一地区未来变暖产生过高的预估。文章研究表明,当修正了由模式现有偏差导致的额外变暖后,模式未来预估变暖趋势在这一地区减少了2.5摄氏度。同时,不同模式的预估结果也更为一致。这一结果必将会对该地区未来气候风险预估和相应的政策制定带来重大影响。

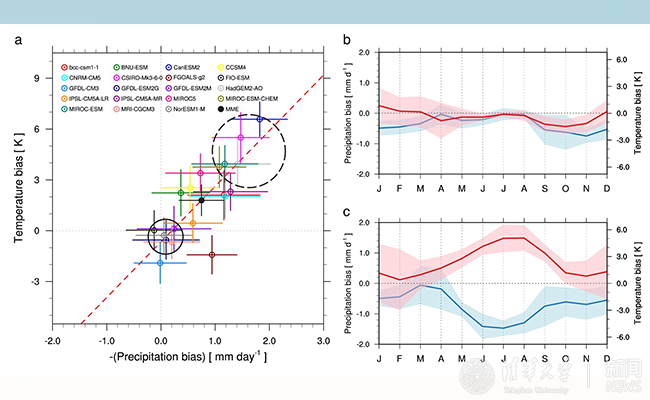

a. 全球气候模式暖偏差(纵坐标)与干偏差(横坐标)之间的关系。

b. 5个干暖偏差最小气候模式(a中实线框)温度(红色)与降水(蓝色)的季节循环。

c. 5个干暖偏差最大气候模式(a中虚线框)温度(红色)与降水(蓝色)的季节循环。

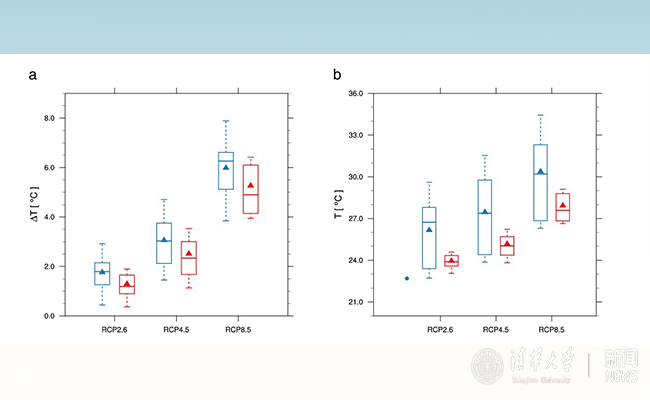

a. 全球气候模式三种排放情景订正前(蓝色)与订正后(红色)未来预估美国大平原地区的温度变化。

b. 全球气候模式三种排放情景订正前(蓝色)与订正后(红色)未来预估美国大平原地区的绝对温度。

自2015年起,林岩銮连续在《自然·通讯》杂志上发表了3篇长文,论述了不同天气系统对气候的响应和未来变化。研究结果有助于研究者理解全球和区域气候变化,同时也为决策者的政策制定提供指导意见。地学系博士生董文浩是本文的共同第一作者,美国石溪大学张明华教授是共同通讯作者,文章合作者还包括计算机系薛巍副教授,地学系罗勇教授等。(摘自清华新闻网)

论文链接:http://www.nature.com/articles/s41467-017-01040-2

010-62772847

010-62772847 kyyyb@tsinghua.edu.cn

kyyyb@tsinghua.edu.cn 版权所有 © 清华大学科研院

版权所有 © 清华大学科研院 总浏览人数:

总浏览人数:

010-62772847

010-62772847 kyyyb@tsinghua.edu.cn

kyyyb@tsinghua.edu.cn 版权所有 © 清华大学科研院

版权所有 © 清华大学科研院 总浏览人数:

总浏览人数: